느부갓네살 [ Nebuchadnezzar ]

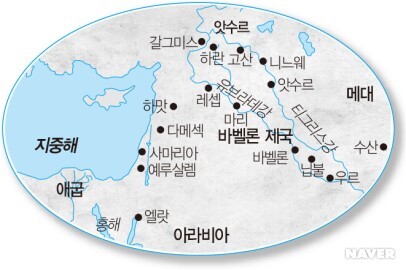

‘느보(Nebo) 신(神)이 국경을 지켜주셨다’는 뜻. 신 바벨론 제국 2대 왕인 느부갓네살 2세(B.C. 605-562년경). 그는 바벨론의 창설자이며 부왕(父王)인 나보폴라살이 당대 최강대국인 앗수르를 공격할 때 왕자로서 니느웨를 함락시키고 앗수르 제국을 멸망시켰다. 3년 뒤 앗수르의 세력이 약화된 틈을 노려 중근동의 패권을 차지하려던 애굽의 바로 느고(Pharaoh-Neco)가 앗수르 지역까지 진출했을 때 갈그미스(Carchemish)에서 애굽을 맞아 격퇴시킴으로써(B.C. 605년) 바벨론을 명실상부한 중근동 최고의 강대국 자리에 올려놓은 인물이다.

B.C. 605년 왕위에 오른 느부갓네살은 남진 정책을 추진하여 남유다의 여호야김, 여호야긴을 차례로 바벨론에 포로로 잡아갔으며, 끝까지 항전하던 남유다의 수도 예루살렘을 함락시키고 시드기야 왕과 많은 유다 백성을 바벨론에 포로로 끌고가기도 하였다(B.C. 586년, 왕하 24-25장; 렘 36장). 그뒤 13년째 저항하던 두로(겔 29:19), 수리아, 모압, 암몬을 차례로 함락시킨 뒤(B.C. 582년) 그 여세를 몰아 2차례에 걸친 애굽 원정을 단행하였다(B.C. 572년, 569년).

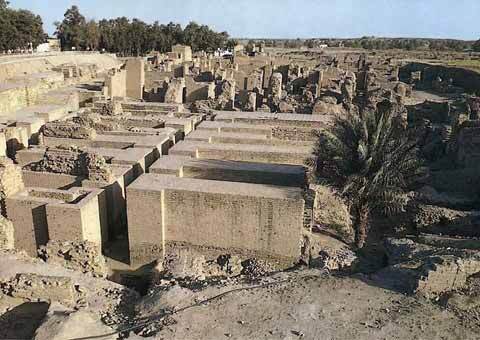

이렇듯 느부갓네살은 군사적으로 중근동을 완전히 제패했지만 그의 업적은 여기에 그치지 않는다. 그는 포로로 잡아간 많은 이민족을 노예로 동원하여 바벨론 각처에서 성벽과 왕궁, 므로닥 신전을 수축하고, 여러 개의 대운하를 건설하였다. 특히 그의 부인 아미티스(Amytis)를 위해 고향 메대에 지은 ‘공중정원’(Hanging Garden)은 오늘날까지 세계 7대 불가사의 가운데 하나로 꼽힌다. 그래서 느부갓네살은 함무라비 이후 바벨론 최고의 위대한 군주로 꼽힌다. 그러나 그는 정신질환을 앓아 7년 동안 소처럼 들에서 풀을 뜯어 먹고 살기도 했다(단 4장). 그의 사후 왕위는 아들 에윌므로닥에 의해 계승되었다.

바벨론

‘신(神)의 문’이란 뜻의 아카드어 ‘바빌루’의 음사(音辭). ‘혼란’이란 뜻. 갈대아의 수도로(마 1:11; 계 14:18), 바그다드 남쪽 50㎞ 지점 유브라데 강변에 위치한 성읍. 훗날에는 이 성읍을 중심으로 건설된 바벨론 제국을 가리킨다. 한편, 성경에서 바벨론은 ‘강 저쪽’(수 24:2-3), ‘해변 광야’(사 21:1, 9), ‘딸 갈대아, 여러 왕국의 여주인’(사 47:5), ‘세삭’(렘 25:12, 26), ‘므라다임의 땅’(렘 50:21), ‘온 세계의 망치’(렘 50:23), ‘온 세계를 멸하는 멸망의 산’(렘 51:25), ‘갈대아 땅’(겔 12:13), ‘시날 땅’(단 1:2; 슥 5:11) 등으로 묘사되고 있다.

인류 최초의 영웅 니므롯에 의해 세워진 여러 도시들 중에 한 곳이었다(창 10:10; 11:1-9). 이때는 대략 B.C. 4000년(혹은 3000년)경으로 본다. 그렇다면 이 도시는 인류가 거주했던 가장 오래된 도시 중 하나로 볼 수 있다. 수메르인의 문서에 따르면, 바벨론은 아카드의 사르곤 왕에 의해 B.C. 2400년경 파괴되었다. 그리고 B.C. 2000년대 후반기에 우르(Ur)의 제3왕조(B.C. 2150-2000년경)의 술기 왕이 바벨론을 점령한 뒤 그 후계자들이 계속 지배해 오다가 그후 셈족 계열의 아모리 왕조(Amorite)가 침입해 도시를 전복시키고 바벨론 제1왕조(고대 바벨론)를 열었다. 그 왕조의 첫 왕 수무아붐(Sumu-abum)은 이 도시의 성벽을 복원했고, 삼수일루나(Samsu-iluna) 왕은 도시를 확장하는 등 당대 패권 세력으로서의 영화를 구현하였다(이 시대의 유물은 유브라데 강의 범람으로 거의 유실됨). 제1왕조는 B.C. 1595년 무르실리스 1세(Mursilis Ⅰ)가 이끄는 헷 족속(Hittites)에 의해 도시가 함락될 때까지 그 명맥을 유지하였다.

남유다 왕국을 멸망시킨 바벨론은 묵시문학에서 하나님의 나라와 백성을 대적하는 로마 제국, 세상 나라, 멸망당할 사탄 및 사탄의 왕국, 우상 숭배와 배교(背敎) 등으로 상징된다(벧전 5:13; 계 14:8; 17:5; 18:2, 10).

역사

① 바벨론 제1왕조에서 가장 유명한 왕은 제6대 함무라비(Hammurabi, B.C. 1792-1750년) 왕이다. 그는 중앙 집권 국가 건설, 행정 조직 정비, 종교적 봉건제 실시, 운하의 개통 등 고대 바벨론 문화의 황금 시대를 이루었다. 특히 사회 질서 유지와 경제적 정의 실현을 위해 ‘함무라비 법전’을 제정하였다.

② 그후 헷 족속에 의해 도시가 함락되었고 주신(主神) 마르둑과 그 배우자 신 차르파니툼 신상이 헷 족속의 성읍으로 옮겨졌다. 그 이후 카시트(Cassit) 족속, 앗수르, 엘람에 의해 차례로 지배당했다.

③ 느부갓네살 1세(Nebuchadnezzar, B.C. 1124-1103년경)가 빼앗겼던 마르둑 신상을 되찾아옴으로써 중기 바벨론 시대를 열었다. 중기 바벨론은 독립 국가 형태를 유지하기는 했지만 주변국 앗수르의 도움을 받아야만 했다.

④ 신앗수르 제국의 디글랏 빌레셀, 사르곤 2세에게 저항하다 그 뒤를 이은 산헤립(Sennacherib, B.C. 704-681년)에 의해 전멸되고 도시는 약탈당했다(B.C. 689년경).

⑤ 앗수르의 에살핫돈이 노쇠한 이 도시를 재건하는 등 바벨론에 대한 유화 정책을 시도했으나 바벨론 시민들의 독립 의지는 꺾지 못했고 마침내 나보폴라살(Nabopolassar, B.C. 625-605년)을 중심으로 하는 민중 봉기를 통해 앗수르 군대를 멸절시키고 바벨론은 다시 제국의 중심 도시가 되었다.

⑥ 바벨론의 나보폴라살과 그의 정력적인 아들 느부갓네살 2세(Nebuchadnezzar Ⅱ, B.C. 605-562년경) 때 최고의 전성기를 누렸다. 이때 유다 백성이 나라를 잃고 바벨론에 포로로 끌려갔다(왕하 24-25장). 바로 이때가 고대 세계에서 바벨론이 그 영화를 자랑하던 시기였다.

⑦ 벨사살(Belshazzar, B.C. ?- 539년) 왕 때, 바사의 고레스(Cyrus Ⅱ, B.C. 539-530년)에 의해 바벨론이 멸망당했다(B.C. 539년경, 단 5:30).

⑧ 헬라의 알렉산더 대왕 시대를 거치면서 수리아의 셀류쿠스 1세(니카토르)가 티그리스 강변에 셀류키아(Seleucia) 시(市)를 세우면서 바벨론은 결국 역사에서 사라지게 된다.

바벨론의 공중정원 (The Hanging Gardens of Babylon)

애굽왕 바로

"바로"라는 표현은 왕 대신에 지도자를 사용하여 "애굽 국가의 지도자 파라오"라고 번역하는 것이 더 온당하다. "애굽왕 바로"라는 표현에서의 "왕"은 지도자에 외연되는 단어이기 때문입니다.

합3:7 내가 본즉 구산의 장막이 환난을 당하고 미디안 땅의 휘장이 흔들리도다

애굽의 통치자는 바로라고 부르고, 블레셋의 통치자는 아히멜렉이라고 부르며, 하솔의 통치자는 야빈이라고 부르고, 아람의 통치자는 벤하닷이라고 부릅니다.

'bible' 카테고리의 다른 글

| [지도2] 여호수아 ~ 솔로몬 왕국 (0) | 2022.11.30 |

|---|---|

| [지도1] 창세기~신명기 (0) | 2022.11.30 |

| 압몬, 모압, 앗수르, 바벨로, 바사 (0) | 2022.06.03 |

| 성경읽기(여호수아, 사사기, 룻기) (0) | 2022.04.11 |

| 하나님은 실수하지 않으신다네 (0) | 2021.11.09 |

댓글